ただいま大劇場では『花の業平〜忍ぶの乱れ〜』を上演中。平安時代の都ゆえ、舞台はもちろん京都。たまたま京都に住んでる私にとっちゃ、自分でもびっくりするくらい身近なところに、ゆかりの旧蹟がゴロゴロ転がっていたりする。例えば業平の母が住んでいたという「長岡」は、ひょっとしなくても今住んでいる町だったり(^^)。ノルさんが「母のいた長岡へ」という台詞を言うたびに「私も住んでます」なんて思ってしまう\(^O^)/。ノルさんだからまだ冷静?に聞いてるけど、こんな台詞をたあたんに言われた日にゃあ、「一度いらっしゃいません!?」なんて叫びかねない…(^^;;;;;東宝劇場で叫んでいるおばさんがいたら、それは多分私でございましょう^^;;;;;;;;;)。

で、11月も終わり頃、東京から遊びにやってきたロビンソンさんに「京都を案内して欲しい」と言われたときも、やっぱり今の時期なら、業平ゆかりの場所しかないなあ、と思った。とはいうものの、私はもともと歴史好きとはいえ、最近の宝塚優先の生活では昔かじった知識をほじくり返すのがやっと。家にあった本やら史料なんかをひっくり返し、秋晴れの1日、呑気な2人の途方もない珍道中と相成ったのであった。

まずは朝。ロビンソンさんと待ち合わせたのは阪急長岡天神駅。梅田からは急行で30分。本日のお供は私の愛車(詳しくは「ぱーそなるさいえんす」をご覧下さい)。京都という街はクルマでの観光には不向きなのだが、業平ゆかりの旧蹟はちょいと辺鄙な場所にあり、電車はもちろん通ってないし、バスだっていわゆる「2時間に3本」ってなところ。これは愛車にご活躍願うしかなかろう。で、予定よりも少し遅れて落ち合ったロビンソンさん、どこへ行きたいですか?と聞くと開口一番「長岡天神!」…。

何でそんなところに行ってみたいんだろう?なんて思いつつ、まずはそこへ。

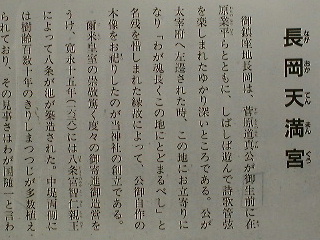

「長岡天神」こと長岡天満宮は、全国のほかの天神さんと同じく菅原道真を祀った神社。道真が藤原時平(基経の長男)の「讒言」で太宰府に配流されるとき、この地で学んでいた書生たちが彼を見送り、その礼に自筆の画像を与えられた、その画像を祀ったのがもともとの始まり、だそうな。現在の本殿は1943年に平安神宮の旧社殿を移築したものを、私の記憶に間違いがなければ確か5年くらい前にまたまた改築している。子供の頃から見知っていた、写生やら何やらでおなじみだった「ちっこい天神さん」が、ある年初詣に行ったら朱塗りの美しい拝殿に変身していて、ギャフン!となった覚えがある。上の写真は八条池(はちじょうがいけ)と言って、敷地内にある広い池。何年か前に遊歩道が整備され、池の周囲をぐるりと回れるようになっている。天神さんはキリシマツツジの名所で、毎年GWには真っ赤な花が絨毯のように咲き、それを目当てに訪れる人も多いのだが、この日は冷え込んだ晩秋の平日のこととて、あんまり人の姿はない。

ちなみに右上の写真に写っている山の稜線が、本日向かおうとしている方角。左上の写真に写っている東屋のようなものは、タケノコ料理で有名な錦水亭という料亭である(地元民の私は行ったことがない…)。

私にとっては子供の頃から見慣れた、言ってしまえばありきたりな景色なのだが、ロビンソンさんは大感激。「京都は凄い!」を連発する。私は「不忍池とそう大して変わりませんやん」と思ったのだが(^^;)。

ここへ来たのは「業平ゆかりの地」とはまーったく関係なかったのだが、本殿前の高札に、な、な、何と業平の名が登場していた。ここへも来ていたのか、とびっくり。何せ天神さん、長岡では散歩・遠足の名所なのである。業平も遠足に来たんだろうか、なーんちゃって(そんなわけないだろうが!)。母である伊登内親王(桓武帝の皇女)が長岡に住んでいたから、というのもあるんだろうけど、こういうところで名前を見つけると、凄く身近な人のように思えてしまうから不思議である。

来たついでに?2人で天神さんに神頼み。願いは多分…同じ事だったと思う。だけど天神さん、基経には恨みがあるかも知れないからなあ、聞いてくださったかどうかは今のところ定かではないが、願い事はどうやら叶ったようである(^^;)。

そこからはクルマに乗り、大原野方面へ向かう。昨年の紅葉は例年よりもピークが遅く、この日は直前に冷え込んだ日が続いたもんで、絶好の紅葉狩り日和だった。そのため、近辺の紅葉の名所はどこも人が多いのなんのって(^^;)。長岡には紅葉で有名な光明寺というお寺があり、そこへも行ってみたのだが、あまりの人の多さにロビンソンさんは「やめましょ」。で、クルマは人気のない?淋しい竹藪道を抜けて、業平ゆかりの地へ向かう。

竹藪の中の道を抜けると、さっきの写真の山の稜線が目の前に迫ってくる。江戸っ子のロビンソンさんにとっちゃ、山がこんなに近いというのはとっても珍しい光景だそうで、またまた「凄い!」の連発。

上の地図は長岡天神にあった周辺の案内図。右側はそのうち、大原野方面だけをアップにしたもの。左図中央の赤字で「現在地」と書かれているのが長岡天神で、大原野はそこから左上の方向になる。普通車なら離合するのがやっとの狭い道を抜けると、やや広いバスも通る道に出る。そこからはひたすら山を目指す感じ。山がグンと近くなったころに、本日の目的地のひとつである十輪寺(通称業平寺)が現れる。

上の写真は、狭い坂道を上ったところにある十輪寺の駐車場にあったイチョウの木。青空に黄色が映え、見事なまでに美しかった。この写真には写っていないが、木の根元はおびただしい落葉で、黄色い絨毯の如くであった。

『花の業平』の主人公たる在原業平が晩年を過ごしたと伝えられる十輪寺は、天台宗延暦寺派の寺院。このときもらったパンフレットによると、今から1,150年前の850年に、文徳帝(母は五条后藤原順子)の后、染殿皇后と呼ばれた藤原明子(あきらけいこ・良房の実娘)が、のちに高子の夫となる清和帝を産むときに、父の良房が安産を祈願して創建したものだそうな。染殿、というのは劇中に出てくる「一条のご本宅」のことで、今で言うなら京都御所の東側、「銘水」で名高い梨木神社(なしのき・じんじゃ)の辺りが「染殿町」と呼ばれている。歩けばたっぷり4〜5時間はかかろうかという距離、えらく遠くに建てたもんだなあと思ってしまう。だけど、長岡天神で見た業平の足跡といい、昔の人はこれくらいの距離は苦にしないものだったのかも知れない。

地元民?の私は、このお寺の前はとってもよく通っていた。小学校・中学校では遠足の通り道だったし、高校のときは合宿やらマラソンやらで、縁のある場所だった。すぐ側には阪急東向日駅から来ているバスの終点がある。が、何故か中に入ったことは一度もなかった。「業平ゆかりの寺」ってのも看板で知っていただけ。だもんで、案内したもののどんな場所かいな、と少し心配だったのだが、改めて入ってみると「あらら、結構ええとこやん」。

上の写真は2枚とも境内の様子。右は鐘楼かな。それほど広いわけではないが、適度な空間が落ち着きを感じさせる。寺伝によると、老いた業平はこの地に隠棲し、昔日を偲びながら過ごしたそうな。寺の成り立ちが藤原氏の繁栄を願ってのものなだけに、それが本当だとするとすごく皮肉なことだ。但しこの伝説、このあたり一帯が応仁の乱で焼けているために、真偽のほどは定かではないらしい。でも、この寺では毎年5月28日を「業平忌」として、天台声明の流れをくむ「三弦供養」が営まれるとのこと。これがまた変わっていて、パンフレット見ると、坊さんが三味線弾きながらお経をあげている…いかにも伝説の色男っつうか雅男(みやびお)にふさわしい法要である。なーんか、一度見てみたいな、などと思う。

境内は、晩秋のこととて紅葉だらけ。確かにこのお寺、山にほど近い田舎にひっそり建ってるのだが、まったく浮世離れした雰囲気が漂う。境内には「なりひらもみじ」と名付けられた木もあった(写真左)。まさか、いくら何でも業平の時代からあったわけはないのだが、ひょっとしたら彼もこの風景を眺めていたかも知れないなあ、なーんて思ったりする。木には色紙を半分に折ったものに、やさしい文字で「わたしのおててを折らないで下さい」と書いたものが、いくつもぶらさげてあった(写真右)。ロビンソンさんは「うーん、この気遣いがいいですねえ…さすが京都」と感心しきりであった。私は私で、これは雨が降ったらひとたまりもないなあと思った―場所が場所なだけに、どうしても非日常的気分になれないのがつらいところである(^^;)。

堂内には「業平の間」なーんて部屋もあり、最近作られた「業平東下り」の襖絵が飾られている。聞けば、テレビドラマにも登場したとか。

境内からちょっと上がったところに、業平の墓と伝えられる宝篋印塔がある。下の写真で見ると割と大きく見えるけど、実際は高さ1メートルもないささやかなもの。塔そのものは無銘で、これも真偽のほどは明らかではないそうだが、誰が供えたか花も飾られて、いかにもそれらしい雰囲気。実は大原野には、もう1カ所、業平の墓と言われる塔があり、こちらはご丁寧に父の阿保親王(平城帝の皇子)、母の伊登内親王と3つ仲良く、竹藪の中に立っているそうな。うちの近所ゆえ見に行ってみたいと思うものの、あいにく地図には載ってないので場所がわからない(^^;ちなみに阿保親王の墓は芦屋の親王塚町というところにもあるが、ここはかつて親王の領地があったと言われている)。

当代一の雅男と言われた人物の墓の割には、さっきも書いたようにかなり侘びしげな雰囲気だが、何せ1,000年以上も前の人、墓と言われるものが残っているってだけでも凄いもんだと思う。劇中の他の登場人物でいうと、基経の墓は宇治の木幡(ここは平安時代、藤原氏一族の埋葬地となっていた)にあるそうだが、妹の高子のものは、生まれた家の墓に埋葬されたという当時の風習から同じ木幡に葬られたと推測されるものの、確認はできていない。業平の場合「伊勢物語」によって半ば伝説化された人物であるという特殊事情はあるにせよ、生前の功績の大きさと民衆の心に残るか残らないかは、はっきり言って関係ないってことなんだな、と思う。

上左の写真は、業平の墓の前の紅葉。たくさんあった中でも特に美しかった。青い空に映え、陽の光に透けて、赤と黄色が織りなすグラデーションは、これぞまさしく「自然の美」。この写真でも雰囲気は伝わるけど、実物はもっともっと見事なもの。『花の業平』のクライマックス、高子を奪い返された業平が嘆くところで、背景の紅葉が透けてくるのを見るたびにこの景色を思い出す。まるで、見てきたかのようだな、とか。

右の写真は、見たらわかるように「墓参り」。ロビンソンさんが「でも、業平をやるわけじゃないんですもんね」と言ったのに対し、ちょうどその頃「星組の新トップの東京でのお披露目は『業平』らしい」という噂を耳にしていた私は「ひょっとしたら(業平を)やることになったりして」。で、2人は顔見合わせて「拝んでおこう」とばかりにお願いしているのであった(^^;)。

ま、これはほんの軽い冗談のつもりだったのだけど、このときの「お願い」が功を奏して?今年の秋にこの紅葉が色づく頃、たあたんは本当に業平を演じることになった。東京でその姿を見たら、一番に思い出すのはきっとこの日の、業平の墓前で見た美しい光景だろう。

その頃にもう一度、この紅葉を見に行ってみたい、と思う。

再びクルマに乗り込み、次は「伊勢物語」にも登場した大原野神社へ。こちらの方は十輪寺とは違い、やや広めの駐車場には小型ながら観光バスの姿もあり、ちょっと開けた雰囲気。この神社の近くには「花の寺」として名高い勝持寺があり、境内のソメイヨシノはそりゃもう見事なもの。西行法師に縁のあるお寺で、シーズンには花見客で賑わう。ここにバスを停めて、歩いていく人が多いので、駐車スペースはちょっと大きめになってるようだ。

大原野神社は、平城京から長岡京に遷都したとき、桓武帝の皇后藤原乙牟漏(おとむろ)が、藤原氏一族の氏神である春日明神を都の近くに勧進したのが始まりとされ、現在の場所に移されたのは850年のこと。偶然か十輪寺創建と同じ年だ。本殿は奈良の春日大社と同じく丹塗りの春日造で、狛犬さんのかわりに鹿さんがいるのも同じである。

そういう成り立ちなので、この神社と藤原氏とのつながりは非常に強いものがあったらしい。平安時代に「大原野御幸」と言えば、この神社への参拝を指したという。小学校以来、やっぱり遠足で良く来た私としたら「へー、そんな由緒ある場所やったん」って感じなのだが(^^;)、京の都から行列連ねてやってくるってのは、さぞかし壮観だったことだろう。

清和帝のもとに入内した高子がこの神社に参拝したとき、供奉する人々の中には業平もいた。そのときに彼が詠んだ歌が古今集に残されている。

「大原や 小塩の山も今日こそは 神代のことも思い出づらめ」

訳すると「大原野の小塩山の麓におられる神さまも、今日の御幸で昔のことを思い出しておられることでしょう。それと同じように貴女も、私のことを思いだしてくださっているのでしょうか」って意味らしい。このとき高子は東宮(のちの陽成帝)の母として、押しも押されぬ地位にいた。行列には当然のように基経もいたが、陽成帝即位ののちは摂政太政大臣として政権を掌握した彼のこと、業平の行動は既に眼中にはなかったに違いない。

この場所に業平と高子と基経が立っていたことがある―そういう歴史を秘めているわりには、上の写真のように何とものどかな「田舎の神社」なのである。

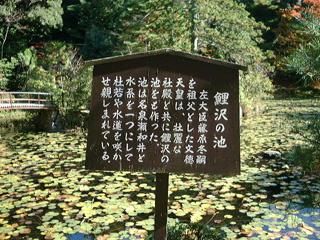

大原野神社は春日大社を勧進したものだから、当然のごとく池がある。その名も「鯉沢の池」。しかし、かの「猿沢の池」とくらべると、何ともちっこいただの田舎の池である。一応池畔には茶店もあるけど、そんな大したものでなし。たしか子供のころ、池の横に鹿さんのオリがあったと思ったのだが、それもなかった。聞けば、奥の方では飼われているそうだが。

「うーん、十輪寺と比べると見劣りしちゃいますねえ」とロビンソンさんは言うが、田舎の氏神さんという役割からすると、それも仕方のないところかも知れない。

ちなみにこの辺りの地名は「大原野南春日町」というのだが、その春日、は、この神社の祭神から来ているのかな?と、つい最近になって気付いた私、昔仕事でこのあたりを担当していたはずなのに…間抜けである(^^;)。

そこからクルマは、田舎の街道をひた走る。この辺りは田畑が多く、道沿いに小さい小屋を作り、そこに露地ものの野菜をおいて無人で販売していることがある。私には見慣れた光景なのだが、下町の江戸っ子ロビンソンさんにはかなり珍しいことだったらしく「どこかにクルマ停めてくださいよ!」とせがまれる。で、大原野神社のすぐ近くにクルマを停め、ロビンソンさんが野菜を物色していると…鍬を持ったおじさんが近づいてきた。どうやらすぐ側の畑&野菜の持ち主らしい。

私はクルマから降りずにこの両者のやりとりを聞いていたのだが、こともなげに説明するおじさんに「へえー、へえー」と反応するロビンソンさんの取り合わせが何ともおもしろかった。中でも傑作だったのが「この菜っぱは何ですか?」と尋ねたロビンソンさんに、おじさんが「そら、壬生菜や」と返したとき、ロビンソンさんにはそれが何のことなのだかわからず「ミブナ?」。京都じゃ別にめずらしくも何ともないものなのだけど、東京ではどうやら見かけないようだ…おじさんと私、2人して「それはお漬けもん(漬け物のことです^^;)にしたり、おあげ(薄揚げのことです^^;;)と煮付けたり…」と、食べ方の説明にいそしむ。後でロビンソンさんは「これって、関西じゃもんじゃ焼きがわからない、ようなものですね」と言っていたが、狭い日本といえども、微妙な食文化の違いがあるってことなのだろうな。

サトイモ、自家製大根の切り漬けなどを買い込み、クルマは発進。「いやあ、おもしろかったですねえ」というロビンソンさんに、私が「あのおじさん、きっと『齋藤さん』ですよ」。「どうしてわかるんですか?!」とロビンソンさんはびっくりしたようだったが、別に私は超能力者でも何でもない(^^;;)。この辺り『齋藤さん』が一族を形成していて(いわゆる「地の人」)、『齋藤さん』だけしかわからなければ、交番で尋ねても絶対にわからないという土地柄なのである。聞くところによると『齋藤さん』、藤原氏の子孫だそうな。そういう土地で畑を持ってるんだから、きっと『齋藤さん』に違いない、と思っただけである。実際、翌日職場で住宅地図を広げてみたら、まさしくおじさんちは『齋藤さん』だった…ロビンソンさんは「『齋藤さん』の漬け物、おいしかったですねえ!サトイモもしっかりしてましたよ!また行きたいですねえ!!」と、今でも折に触れて言っている。

クルマは大枝の柿畑を両側に見ながら、国道9号線を目指した。ちょうどこの頃は大枝名物富有柿(ふゆうがき)の最盛期。道沿いには、柿を盛った籠が狭い店先一杯に並ぶ農園直営売店がたくさん見られる。ロビンソンさんは「おもしろーい!」を連発(なのに、デジカメ写真は取り損ねたのであった…^^;)。富有柿はちょっとペタッとした形なので、それが余計におかしかったらしい。

「今の時期は柿狩りもよくやってますよ」と言う私に「それは何をするんですか?」とロビンソンさん。「農園で柿をとって、柿の木の下ですきやきするんです」と言うと、どうも想像がつかなかったらしく「な、何ですかそれは?」。柿畑でやるからって、すきやきに柿を入れるってわけではないのだが(そんなん、食べたくない…)こちらで「果物狩り」というと、みかんでもブドウでも、芋掘りでも、大抵すきやきが付いてくるもんだ。あいにくご存じなかったらしい。これは是非、一度いっしょに行かねばなるまい、などと思う(でも、今年のこの時期って東京公演中なんだよなあ…)。

9号線を東に行き、物集女街道から嵐山を目指す。この道を選んだのには理由があった。京都人でも知る人ぞ知る奇妙な「物体」を、是非ロビンソンさんに見せたかったのである。ところが、普段この道をクルマで走っているとその「物体」とすれ違うのに、見たいと思うときに限ってなかなかおいでにならない。弱ったな、これじゃぁ見てもらえない…ところが、松尾大社近くまで来たとき、ようやく前方から目指す「物体」がやってきた!

「ロビンソンさん、前から来るトラック、よく見ておいてくださいね」。ロビンソンさんはキョトン?として前を見つめている―トラックは轟音をあげて近づいてきた。その荷台には世にも奇妙な「物体」が…

「な、何ですか、あれは!?」。すれ違いさまにその「物体」を見たロビンソンさんは吃驚仰天。私は「やった!」とばかりに思わずニンマリしてしまった。

奇妙な「物体」―それは、トラックの荷台にしっかとくくりつけられた舟だった。それもボートなんて生やさしいものではない。長さ5メートルはあろうかというシロモノ…保津川下りの舟なのである。嵐山で乗客を降ろした舟はクレーンでつり上げられ、トラックで山を越えて元の渡船場に戻っていくのに、必ずこの道を通るのだ。

就職した時、最初の職場がこの道沿いだった私は、職場の先輩に「あれ見てみい」と教えられてギャフン!となった覚えがある。考えてみれば川下りなのだから、舟が自力で戻れるわけはないのだが、後始末をどうしているかなんてことは普通は考えないものだ。その昔は船頭さんが鈎で舟を引っかけ、河岸を引っ張りながら歩いて帰っていたそうだが、もちろん今はそんなことするわけがなく、船頭さんは何とJRに乗って戻るそうな。

ちなみに、このトラックの後ろをクルマで走ると、当たり前だけど前方がまったく見えない。何度も車内で「保津川下りのあほ!前が見えへんやん!!」と叫んだことがある(^^;;;;;)。

嵐山は人でいっぱい。渡月橋は日曜かと思うような混雑ぶり。人気のないところが好きな2人のこと(どういう意味じゃあ!?)、クルマはその場を「満員通過」。近くにある伊勢斎宮ゆかりの野々宮神社も、嵯峨豆腐で有名な「森嘉」も、時代劇のロケでおなじみの大覚寺もすっ飛ばす。車窓から見える広沢の池、これはさっきの小さい鯉沢の池とは違ってすごく大きいのだが、例年秋の終わりには水を抜いてしまうので、あいにくこの日は干上がった状態であった。ロビンソンさんは「この辺りで昼食したいですよね」と言うが、ここも池のほとりに小さい茶店があるのみ。仕方なくクルマは、京都市街に向かってひた走る。

その先にある有名社寺、登場する順番にいくと、宇多院(父の光孝帝は基経兄妹の従兄)が創建した仁和寺、石庭で有名な龍安寺、言わずと知れた金閣寺、一休さんゆかりの大徳寺、これらをすべて「通過」。どこかで昼ごはん食べるべしでウロウロ。だが、なかなか場所が決まらない。ちょっと目先の変わったところに行ってみたら、何と長期休業中だったりして(^^;)。結局、京都でフルマラソン・駅伝が行われると折り返し地点になっている宝ヶ池国際会館にほど近い焼肉屋さんで、ちょっと遅めのランチタイムとなった。

ランチタイムに固執した理由のひとつは「デジカメのスタミナ切れ」。結構バッテリーを食うのだ。ロビンソンさんは焼肉屋のお姉さんに「充電させてください」と頼み、デジカメも「ランチタイム」(^^)。

ここでは、前日に花組の本公演と新人公演を見てきたロビンソンさんから、プログラム片手に説明&感想を聞く。「甘栗さん、ご覧になったらきっとハマリますよ。早く見てくださいよ!」とはロビンソンさんの言。そう、確かに私は「変な物好き」(^^;;;;;)。後日見ながら「なるほどなぁ」と思うことしきりであった(でも、ルードヴィッヒがおかしな人には見えなかったんだけど…)。

比叡山の麓でのランチタイムは、のどかでゆったりした雰囲気。大原野は遥か彼方に見える。思えば遠くへ来たもんだ。

ロビンソンさんの帰宅時間もあり、いよいよ本日の最終目的地へ。あちこち見ながら南下し、二条城の市営駐車場にクルマをとめる。駐車場から堀川通を横断し、二条通との角に京都国際ホテルがあるのだが、ここが何を隠そう、基経の「堀川邸」があったところである。実はこの場所、かつての私の職場とは目と鼻の先。だけど、そんなところだなんて考えたこともなかった。その職場に行っていたのが宝塚にはまる前だったこともあるけど。前の堀川通はしょっちゅう歩いていたところで、そこを基経が歩いていた(または、牛車にでも乗って通っていた)かも知れないとは、不思議な因縁である。

写真上はホテルの前にある説明板。どうもわかりにくい銅板なのだが(^^;)、右から4行目の一番下に「関白・藤原基経」の文字がある。この写真は実はとっても苦労した。フラッシュ焚けば照り返るし、焚かなければ暗くて読めないし。まあ、こういうものが実際にあるって証拠みたいなものなので、勘弁してくださいましm(_ _)m。

堀川邸(堀川院ともいう)は『大鏡』によると「地形が実にすばらしい」もので、当時としては破格の豪邸だったらしい。ちなみに、堀川通は平安京の堀川小路、二条通は同じく二条大路にあたるのだが、大内裏の正門たる朱雀門は現在のJR二条駅付近なので、朱雀門を入ったところにあったかの応天門は、堀川邸からなら徒歩約10分という近距離になる…そう考えると、あの堂々たる基経のせり上がりが、妙に生々しく感じられてしまう。配下のものに火をつけさせるのなんて、実に簡単じゃないか!って。

余談ながらこの後に、職場の宴会でこのホテルへ行った。たあたんがトップになると知ってからだった。ライトアップされた二条城が真向かいに見える、ちょっと冷え込む夜だった。一杯だけ赤ワインをもらった―ワインの向こうに、たあたんの笑顔が透けて見えるような気がした…その笑顔に、こっそり乾杯したっけ。

基経は実は、近くにもうひとつ邸を持っていた。それが「閑院」(かんいん)。国際ホテルからすぐ近く、押小路通小川西入に「閑院跡」という高札が立っている。

堀川邸が儀式用の御殿、いわゆる公邸だったのに対し、閑院は物忌みのときに籠もる、あるいは親しい人を招くなどの、いわば私邸的な要素の強いもので、規模も堀川邸の半分くらい。元々は基経の祖父(良房・良相の父)冬嗣の邸だったものが彼に伝えられたようだ。

全然関係ない話なのだが、高札の左側に立っている石柱は「豊臣秀吉妙顕寺城跡」。基経の時代からおよそ700年後、平安京の面影を全く失って荒野と化していたこの付近に、城郭と見まごうばかりの構えを持つ寺が建っていた。それが妙顕寺で、秀吉はその寺を京都における政庁として位置づけていたという。現在このあたりは「古城町」と呼ばれているが、その地名は妙顕寺城に由来するものだそうな。ちなみに、ここから10分ばかり南に行ったところには、かの本能寺の跡地がある。このあたりは昔から、結構血なまぐさい土地柄だったようだ。それだけ、歴史の中心に位置してきたということかも知れないけど。

てなわけで、ゆかりの旧蹟を訪ねた1日はここでおしまい。そのあとは近くの喫茶店で「本日の総括」。2人ともコーヒーをお代わりして、またしても「デジカメの食事」を取らせる(^^)。ロビンソンさんは「いやあ、大原野は楽しかったですねえ」と、しきりに感嘆していた。私は私で、身近にありすぎて気付かなかったものってあるもんだな、と、違う意味?で感心したり。小学校の遠足で行っていた場所に、あんな意味があったとは。昔の勤務先のすぐ近くに、こんな場所があったとは。つくづく、京都という町は、日常の中に自然に非日常が溶け込んでるもんだ、と思う。時間がもっとあれば、まだまだ縁の旧蹟は出てくると思うのだが、公演が始まる前のこととて、とりあえずはこんな感じかな。研究不足でもあったし。

「また違う季節に行ってみたいですね!」。そうだな、もしもまたこういう時間がとれたら、今度はもっと別なところも訪ねてみたいものだ。

〈おまけショット〉

その1 ささやかなお願い

十輪寺の本堂には「祈願竹」があった。細い竹を割ったものに願い事を書き、100円玉を添えてご本尊にお願いして納めてくるというもの。小さい箱がおかれていて、合格祈願だの、良縁祈願だの、家族円満だのと書かれている。

「せっかくだから、何かお願いしましょうか?」ということになった。2人の思惑は一致し?同じ「願い事」を書くことになったのだが、はて、何と書けばよいものやら。

「『大願成就』にしましょうか?」「いやあ、それじゃああんまり抽象的ですよね」「いっそ『トップ祈願』とか」「それもあまりにあんまりだし、第一、見られたくないですよねー」…

そのとき頭の中にある文言がはた!と閃いた。で、ロビンソンさんに「…ってどうです?」と尋ねると「それ、いいですねー!!」(^^)

…てなわけで書き込んだのが、下の写真である。

改めて見ても我ながら笑える(^^;)。この竹を握りしめて拝んでいる姿を見たら、もっと笑えたことだろう。ちなみにこの竹、やはり「あまり人目につくとまずいだろう」ってので、左上方に見える箱に、上から見ただけでは見えないようにして帰ってきたのであった(^^;;;;;)。

やっぱりこう書いて帰ってきたからには「お礼参り」せねばならんだろうなあ。

その2 新居乱入

ちょうどこの日は、我々のファン仲間N嬢の引っ越しの日であった。その話をするとロビンソンさん「Nちゃんの新居を見に行きましょう!」。運良く?N嬢の新居は応天門があった場所にほど近く、堀川邸跡からなら徒歩10分くらいの位置になる。そこで2人は、堀川邸跡を見に行く前に、引っ越し現場に「乱入」!…とは言っても、N嬢はまだ旧宅の方の片づけをしているところだったので「ごめんねー」(^^;;;;;)。で、2人は「私たちが来たという証拠を残そう!」と、N嬢の新居前で、こういうふざけた写真を撮ったのであった…

大体が、こういう「小道具」持ってる辺りが、すでに相当ふざけている証拠である(^^;;;)。この「どこかで見たような写真」は、原本の何と8倍の大きさ(A2サイズ)で、実は私の部屋の壁に貼ってあるもの。このとき、某引越センターのトラックがすぐ傍に停まっており、額に汗して荷物運びしていた若い青年たちが、「何やっとんじゃ、あの2人は?」ってな感じで私たちを見ていた…ちょ、ちょっと恥ずかしかった(*^_^*;;;;;)。

ロビンソンさんはこのあと、京都駅でいつもの「甘栗」買って帰ったそうだ。